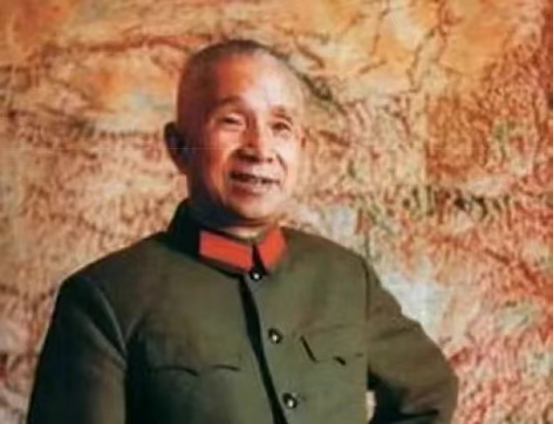

1949年6月,渡江戰役勝利後,粟裕擔任南京軍管會主任、中共南京市委書記、南京市市長。随後,一些親戚、好友、鄉鄰去南京投靠粟裕。對來訪的鄉親,粟裕總是熱情接待,安排吃住,噓寒問暖。但對少數人提出的安排工作、參軍、上大學等要求,卻婉言拒絕,并耐心勸說,“我作為黨的幹部,不能違反紀律,不能搞特殊化”。并給他們回程的路費,讓他們回到家鄉搞好生産建設。為此,粟裕專門開了一個家庭會議,規定決不允許任何人利用其名義謀取私利,提供方便。

粟裕姐姐要求給安排一個工作,随便什麼工種都行,粟裕說:“你都這麼大年紀了,又基本喪失勞動能力,給你安排工作,是給單位增添負擔,以後你就不用去工作,我來養你。”以後幾十年,都是粟裕贍養着姐姐,直到她去世。

1951年年初,粟裕胞兄粟沛到南京見粟裕,兄弟闊别25年重逢。粟裕十分關心哥哥,送哥哥到醫院治好了多年的頑疾,并要粟沛進華東人民革命大學改造學習。誰知粟沛不情願:“那是收留舊職人員的地方,我不想去,我想去軍政大學學習。”粟裕斷然拒絕:“軍政大學是高幹學習的地方,人家都有多年的革命曆史,你怎麼行?我送你去,我要挨扁擔的!”粟沛聽了心有不快,但也無奈。

粟裕隻有兩兄弟,胞兄粟沛1949年前曾在會同縣國民黨政府擔任财政局長、副參議長等職,但多受粟裕連累,屢屢遭到當局刁難打擊。抗戰時期,他捐錢捐物大力支持抗戰,曾與鄉紳一道組織八百會同子弟上前線抗戰,在三湘傳為美談。但是,粟裕在任何時候都将骨肉親情壓在紀律之下,沒有為哥哥講過一句話,打過一個招呼。

在子女眼中,粟裕非常嚴厲,甚至“不近人情”,3個子女在工作、生活上沒有得到過他任何特殊照顧,他甚至還把子女送往最艱苦最危險的地方工作。

粟裕将軍對親人是這樣,對子女是這樣,對自己也是這樣。他嚴于律己,艱苦樸素。一生有“五不講究”。不講究吃,炊事員做什麼吃什麼,從不挑三揀四,吃的不是山珍海味,每餐隻有兩菜一湯、一葷一素。不講究穿,衣服總是爛了又補、補了又穿,一件在南京任市長時接見外國友人趕做的毛料衣服,一直穿到他逝世。不講究行,從未動用公車為家屬孩子行過方便,經常走路去上班;不講究玩,不會跳舞、不會打牌,沒有不良嗜好,不參加任何娛樂活動,不去參加任何私人應酬,有時間就去搞市場調查、研究沙盤。不講究住,1951年擔任副參謀長時組織上安排他住在北京一棟有兩百年曆史的四合院裡,院落有正房廂房,房子跑風漏雨,正房他讓給别的領導同志住了,自己住在廂房裡。因為年久失修,人踩在地闆上,發出“咯吱咯吱”的響聲,夜裡老鼠從地闆縫裡鑽出來,在房間裡來回穿梭,管理部門的同志見狀便提議把老房子扒掉,新建幾間房子,粟裕硬是不同意,說補一補能住就行了。一直到1976年唐山大地震後,總後勤部對各首長住房進行安全檢查時,發現他卧室後牆出現裂縫,才進行了一次較大的維修。将軍30多年如一日,安居陋室,恪守清廉。

粟裕把一生都獻給了黨、獻給了中國革命和社會主義建設事業。他從未利用手中的權力、人脈、資源為家屬、親人、朋友謀取半點私利。在他的心中,組織原則高于一切,黨紀黨規大于親情,黨員形象重于泰山!

縱觀粟裕大将的一生,其心懷天下,國而忘家,舍小家顧大家的家國情懷深蘊光華、熠熠生輝。

來源:濟源市人大常委會辦公室

編輯:陳鴻芮

責編:眭向蓉

審核:唐志文